交通事故の日常生活状況報告書の書き方|高次脳機能障害の後遺障害の申請

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

![]()

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。

全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。

高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるためには、日常生活状況報告書を審査機関である損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所へ提出する必要があります。

日常生活状況報告書は、被害者の方のご家族など身近な人が記入する書類です。

後遺障害認定の審査では非常に重視されるため、ポイントをふまえた記載が重要です。

この記事では、後遺障害の申請を行うにあたって、日常生活状況報告書の書き方についてポイントを解説します。

現在、千葉市内の交通事故のみ相談を受付しております

他のエリアはただいま鋭意準備中です。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

1 高次脳機能障害の日常生活状況報告書とは

日常生活状況報告書は、事故によって日常生活にどのように支障がでているかを報告する書類です。

被害者の方の日常生活の様子などについて記載していきます。

事故の影響で被害者本人が自ら作成するのは困難な場合もあり、被害者のご家族や親族の方が作成するケースが一般的です。

2 日常生活状況報告書の重要性

日常生活状況報告書は、高次脳機能障害で後遺障害の認定を受けるためには必須の重要書類です。

【関連記事】高次脳機能障害の後遺障害等級とは?認定のポイントや金額を弁護士が解説

後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れます。

後遺障害慰謝料の相場は後遺障害等級によって異なりますが、数百万円から数千万円と金額が非常に大きくなる可能性があることが特徴です。

通常、高次脳機能障害の判定は書面のみで行われます。日常生活状況報告書は、後遺障害の等級審査を受けるうえでは、医師の診断書についで重視されます。

【関連記事】後遺障害が認定されたらどうなる?認定や示談の流れ、弁護士に依頼するメリットについて

2-1 高次脳機能障害の後遺障害申請のポイント

後遺障害を申請するにあたっては、日常生活状況報告書の作成はもちろん、申請を行うタイミングや医師への書類作成依頼など、ポイントがいくつかあります。

①後遺障害の立証方法

高次脳機能障害の後遺障害を立証するためには、頭部外傷の診断書等、医療画像にもとづいた医師の診断による具体的な所見が必要です。

申請のタイミングについては、医師から「症状固定」(これ以上治療をしても症状の改善が見込めない状態)と診断された後に準備をすすめていきます。また、被害者が日常生活を送るうえで困難がでていることを主張する日常生活状況報告書も必要です。

②医師の診断による具体的な所見

高次脳機能障害での後遺障害と認定されるためには、まずは医師の診断書によって脳に病変があることを証明する必要があります。

CTやMR、脳波などの医療画像によって、脳に器質的病変がある(もしくは存在していた)ことを確認できなければなりません。

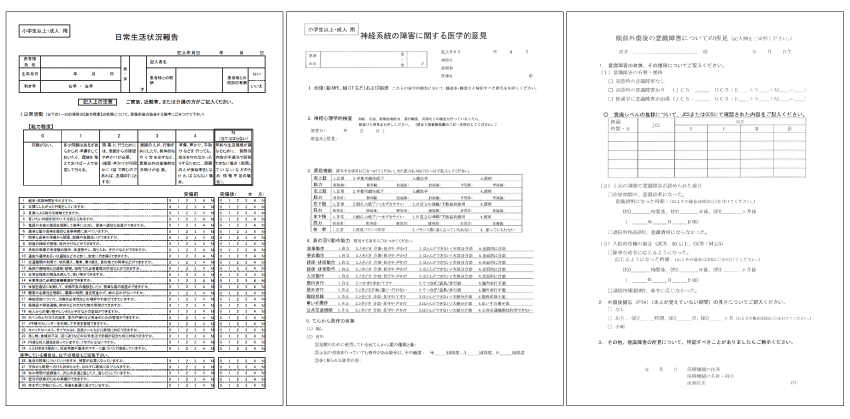

また、医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」という書面は、後遺障害の等級審査において医学的根拠書類となります。

この書類には、医師が被害者の方の認知や人格の変化などについて医学的に記述をしていきます。医師が記載する「後遺障害診断書」には、高次脳機能障害に該当する具体的な内容が必要です。

後遺障害診断書に記載される残存症状は等級審査の対象になります。

【関連記事】後遺障害診断書のもらい方~手続きや取得のポイント

③日常生活状況報告

日常生活状況報告は、日常生活状況報告書への記載および提出によって行います。

被害者の方と日常生活を過ごすご家族や親族など身近な人が、交通事故の前後でどのように被害者の言動が変化したか報告書としてまとめます。

具体的には下記の観点に設けられた項目について、受傷前・受傷後を6段階で判定していきます。

- 日常活動について(25項目)

※就学している場合は30項目

- 問題行動について(10項目)

このほかにも、「日常の活動および適応状況」や「就労・就学状況、」「身の回り動作能力」などについて記載をします。

④資料の作成の工夫

上記で解説した「医師の診断による具体的な所見」および「日常生活状況報告」をもとに自賠責保険における高次脳機能障害が認定されます。

そのため、なるべく両者の見解に違いがないように資料を作成する工夫が求められます。両者の内容が一致する場合は、とくに問題はありません。

しかし、両者の内容に食い違いがある場合は、信用性を強く訴求できません。場合によっては高次脳機能障害と認められない可能性もあります。

そのため、医師としっかり連携をとりながら、後述する「意思疎通能力」「問題解決能力」「作業負荷に対する持続力、持久力」「社会的行動能力」について詳細に記述してもらうように依頼しましょう。

2-2 日常生活状況報告書の位置づけ

繰り返しですが、高次脳機能障害での後遺障害審査において「日常生活状況報告書」は医師が作成する書類と並び、非常に重視されます。高次脳機能障害は高次脳機能が低下したことによって日常生活にさまざまな支障がでる状態です。

しかし、個人差もあるため事故によって元々の記憶力や判断力がどれほど低下したか、日常生活にどのような影響がでているかを客観的に証明するのは非常に難しいです。

日常生活を共にする家族などからの情報をもとに判断するしかありません。そのため、日常生活上の支障を主張する唯一の根拠になりえるのです。

3 日常生活状況報告書の記載例

(出典:損保料率機構)

3-1 記載の注意点

日常生活状況報告書を記載するうえで注意点は2つあります。

1つ目は、「検査結果との整合性」がとれる記載にすることです。報告書の内容が認知テストや医師の診断書などの内容とかけ離れている場合、後遺障害の認定を受けられない可能性が高まります。

たとえば、知能テストで言語機能は高めの結果がでているのに、言語指示の理解ができないことを強く主張するのは矛盾が生じます。

2つ目は、「事故前後の変化」をしっかりと記載することです。高次脳機能障害の審査における判断材料はほぼ書類のみです。

書面に記載されていない困難や障害はないものとされてしまいます。「前は~ができていたのに、事故後はできなくなった」や「事故前は~のような人だったのに、事故後は人がかわってしまったかのように~だ」などのように、認知機能や性格に関する事故前後の変化は具体的に記述していきましょう。

3-2 記載のポイント

高次脳機能障害の審査では、

- 意思疎通能力

- 問題解決能力

- 作業負荷に対する持続力・持久力

- 社会行動能力

これら4つの能力の喪失程度が評価されるため、記載の際は上記4つの観点から記述することがポイントです。

日常生活上の支障のほか、就労上の支障、学生生活上の具体的な支障もこれらの観点をふまえて記載しましょう。

日常生活で支障がでていることについてはできるだけ詳細に記述し、具体的なエピソードを盛り込むようにしましょう。詳細な記載が報告書に説得力をもたせます。

4 高次脳機能障害の場合の弁護士へ依頼するメリット

弁護士に依頼すると、適正額の損害を請求できるうえ、適切な後遺障害の等級認定が得られたり、被害者の方の精神的な負担を減らせたりするなどメリットも多いです。高次脳機能障害の場合について弁護士に依頼するメリットを紹介します。

4-1 被害者請求での申立て

高次脳機能障害が残った場合、慰謝料を含め将来に備えた賠償金の請求が可能です。具体的には下記のようなものがあります。

l 入通院慰謝料

l 後遺症慰謝料

l 逸失利益

l 介護費用

こういった賠償金の請求には、専門知識や相手との交渉が必要です。弁護士に依頼しておくことで、受け取るべき賠償金をしっかりとおさえられます。

4-2 裁判基準による交渉

後遺症慰謝料を含めて、慰謝料については自賠責保険の基準や任意保険の基準、裁判基準と3つある基準のいずれかで額が算出されます。

弁護士に依頼することで、最も高額になる裁判基準で慰謝料の交渉が可能です。自賠責保険の基準と裁判基準では、受け取れる後遺症慰謝料の額が2〜3倍違うことも珍しくありません。

【関連記事】交通事故の高次脳機能障害の逸失利益とは?|計算方法も解説

4-3 保険会社とのやりとりをすべて任せられる

弁護士に依頼することで相手保険会社とのやりとりを任せられるため、精神的な負担が減ります。

交通事故にあってケガや後遺症をかかえるなかで、保険会社との連絡は予想以上にストレスがかかるものです。

弁護士が保険会社との連絡や交渉を代理人として受けてくれると、被害者自身はもちろん被害者のご家族も仕事や治療サポートに専念できます。

4-4 裁判も対応してもらえる

高次脳機能障害の後遺障害が認定された場合、賠償金額は大きくなり、裁判が必要となるケースがあります。

弁護士へ依頼している場合は、裁判対応もしてもらえるので安心して裁判に臨めます。

5 まとめ:日常生活状況報告書は弁護士のサポートを得てご家族が記載を!

高次脳機能障害の審査には日常生活状況報告書の記入が必要です。後遺障害の申請は注意すべき点も多く、専門性が要求されるため、被害者ご本人やご家族だけで手続きをすすめるのは難しいことも多いです。

そういった際は弁護士に依頼することで、後遺障害認定の手続きや被害者請求をスムーズに行えます。適正な等級認定を獲得するためのアドバイスが聞け、難しい手続きも安心して任せられます。

交通事故、高次脳機能障害でお悩みがあればお気軽に弁護士へご相談ください。

現在、千葉市内の交通事故のみ相談を受付しております

他のエリアはただいま鋭意準備中です。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

![]()

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。

全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。

ご予約

ご予約