死亡事故の賠償金と相続|相続人と相続分を徹底解説

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

![]()

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。

全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。

この記事でわかること

- 死亡事故の賠償金は相続される

- 死亡事故では遺族固有の賠償金の請求権もある

- 相続では法律で法定相続人と相続分が定められており、立場によって変わる

- 行方が分からない相続人がいる場合、戸籍や住民票の調査が必要

- 死亡事故の賠償金には税金はかからない

死亡事故によって大切な人を失った被害者遺族は、深い悲しみに包まれるだけではなく、その後の生活にも大きな不安を抱えなければいけません。

死亡事故で家族を亡くした場合、相手方から損害賠償金が支払われます。

損害賠償金は亡くなられた被害者の所得になるため、遺族の方が受け取る際は相続の扱いとなります。

交通事故での死亡は突然起こることであり、急な対応が必要となります。相続人の対象範囲は意外と広いので、死亡事故が起こった場合に誰が相続人になるのか、相続割合はどのくらいなのか、理解しておくとよいでしょう。

本記事では、死亡事故の賠償金や、相続人と相続割合、賠償金にかかる税金について解説します。

1 死亡事故の賠償金と相続

交通事故で被害者が亡くなった場合、遺族の方は相手方(加害者)に対して損害賠償を請求することができます。

1-1 被害者に発生した賠償金

交通事故の被害者に発生する賠償金は、大きく分けて死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀代の3つに分類されます。

①死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、死亡事故によって生じた精神的な損害に対する慰謝料のことです。

慰謝料の額は各種保険基準によって異なるほか、被害者が家族の中でどんな役割を担っていたか、被扶養者はいるか、請求権者(被害者の父母、配偶者、子)は何人か、などの事情によって左右されます

【関連記事】死亡事故の慰謝料|死亡事故の相場や弁護士費用を解説

②死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、亡くなった被害者が将来得られたであろう利益のことです。

たとえば、主たる生計者である夫が亡くなった場合、その妻子は収入の大半を失うことになり、今後の生活に大きな支障を来してしまいます。

死亡逸失利益はそうした損害を補償するためのもので、死亡慰謝料とは別に賠償されます。

なお、死亡逸失利益は収入のない人、たとえば専業主婦や学生にも発生します。

③葬儀代

亡くなられた方の葬儀は、死亡事故が発生しなければ生じなかったものとみなされるため、葬儀代も損害賠償の対象となります。

ここで言う葬儀代とは、葬儀そのものの費用だけでなく、火葬費用や遺体搬送料、仏壇や仏具、お墓の代金、法要費なども含まれます。

ただし、香典返しや弔問客接待費、四十九日忌以降の法要費は賠償の対象外となります

【関連記事】死亡事故の葬儀関係費用は賠償金として支払われます

1-2 遺族固有の慰謝料

遺族固有の慰謝料とは、死亡事故によって被害者の家族が負った精神的苦痛に対する慰謝料のことで、「近親者慰謝料」とも呼ばれています。

ここで言う遺族・近親者の範囲は被害者の両親・配偶者・子どもとなりますが、兄弟姉妹や祖父母からの請求が認められる場合もあります。

遺族固有の慰謝料は被害者本人の慰謝料の2~3割程度が相場とされています。

2 死亡事故の相続人の相続割合

死亡事故が起こった場合の相続人と相続割合について解説します。

2-1 死亡事故の相続人

死亡事故の相続人は、被害者が亡くなった時点での家族構成によって異なります。死亡事故の相続人の対象や範囲を4つのポイントに分けて説明します。

①配偶者がいる場合といない場合

死亡した人の配偶者は、民法第890条の規定により、常に相続人となります。[注1]

そのため、被害者が結婚していた場合、その夫または妻が被害者の賠償金(損害賠償請求権)を受け継ぐことになります。

配偶者がいない場合は、民法によって定められた相続の順位に基づき、直系尊属(父母や祖父母など)や兄弟姉妹が相続人となります。

[注1]e-Gov法令検索「民法」

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

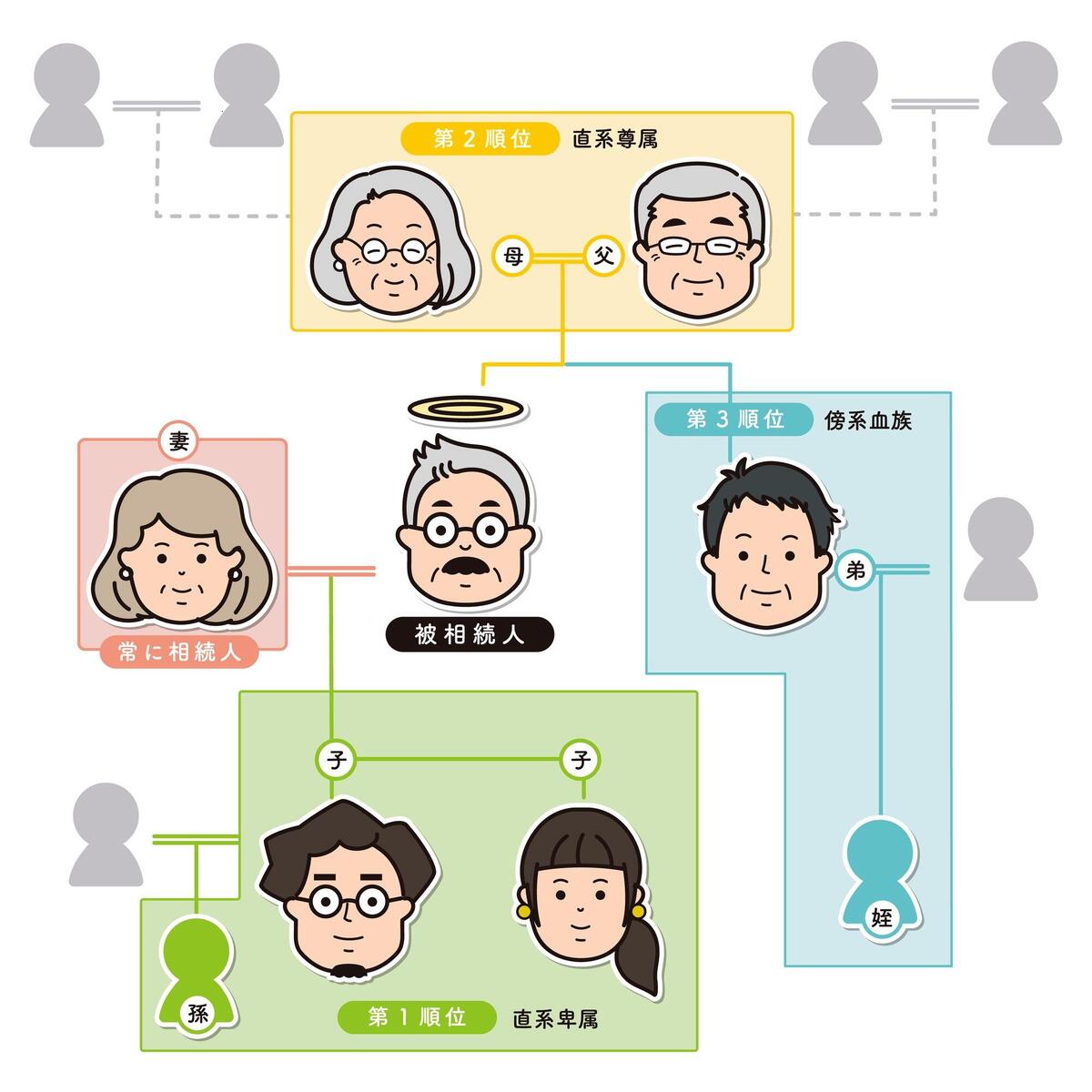

②配偶者以外の相続人とその順位

配偶者以外の相続人には、子、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹が主な範囲となります。

相続人の対象となる人は第一順位~第三順位に分類されており、相続の優先度は第一→第二→第三の順となります。

まず第一順位は、死亡事故の被害者の子と配偶者です。

ここでいう子とは、実子か養子か、嫡出子か非嫡出子かを問わず、法的に被害者の子として認められているかどうかが焦点となります。配偶者の連れ子でも、養子縁組をすれば第一順位の相続人とすることが可能です。

第一順位に該当する人がいない、または第一順位の人が相続を放棄した場合は、第二順位である直系尊属にあたる人が相続人となります。

直系尊属とは、被害者の父母や祖父母、曾祖父母のことですが、姻族は含まれません。つまり義理の父母や祖父母、曾祖父母は相続人の対象外となります。

直系尊属の中に親等の異なる人がいる場合は、親等が最も近い人が相続人となります。

たとえば、父母と祖父母が健在の場合、父母は1親等、祖父母は2親等ですので、父母が優先的に相続人となります。

なお、子の場合と同様、相続における父母や祖父母は実際に血のつながりがあるかどうかによりません。養子縁組した養父母がいる場合、相続順位は実父母と同等となります。

第二順位に該当する人がいなかった場合、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は親の実子、養子、半血、全血であるかを問わず、法的に兄弟姉妹であれば相続人になり得ます。つまり腹違いの兄弟姉妹であっても、その順位に差は生じません。

同様に、兄弟姉妹が親の実子と養子、養子と養子であった場合も順位に格差はなく、同率の扱いとなります。

【関連記事】養子縁組の相続|メリット・デメリットを弁護士が徹底解説!

③先順位の相続人が亡くなっている場合は代襲相続

第一順位の子や、第三順位の兄弟姉妹が被害者より先に亡くなっている場合、その子や孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。

第一順位の子の場合、その子が亡くなっている場合は、子の子、つまり被害者から見て孫にあたる人が相続人になります。その孫が亡くなっている場合はひ孫に相続権が移ります。このように、代襲相続を繰り返すことを再代襲相続といいます。

一方、第三順位の兄弟姉妹が被害者より先に亡くなっている場合も、第一順位と同様にその子が代襲して相続人となります。

ただし、再代襲はないため、被害者の甥や姪がすでに亡くなっていた場合、甥・姪の子が相続人になることはできません。

なお、代襲相続は先順位の相続人が亡くなっている場合だけに限らず、先順位の相続人が相続欠格または廃除になっている場合にも適用となります。

【関連記事】代襲相続とは?相続の範囲やできるできない、トラブルまで詳しく解説

④相続人が分からない場合は調査が必要

相続人が誰か分からない場合は、死亡事故の被害者の戸籍を調査する必要があります。

具体的には、亡くなった方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本をすべて取得して調査します。

これらの書類を確認すれば、前配偶者との間の子どもがいるかどうかや、認知している子どもの有無まで調べることが可能です。

【関連記事】非嫡出子の相続について~相続権や相続割合、遺産分割協議のポイントや注意点

一方、相続人が誰かまではわかっているものの、居場所が不明、連絡が取れないといった場合は、戸籍の附票を確認すれば当該相続人の本籍地や住所を確認できます。ただ、居場所や連絡先がわかっても、相手が応答しないというケースもあります。

【関連記事】相続人が行方不明で連絡取れない!相続が進まないときの対処法とは?

行方がわからず、生死も不明という場合は、捜索願を出すか、あるいは家庭裁判所で不在者財産管理人の選定を申し立てます。不在者財産管理人とは、行方がわからない人の財産を管理する役割を担う人のことです。

【関連記事】不在者財産管理人とは?音信不通の相続人がいるときの遺産分割協議を解説

相続にともなう遺産分割協議には、相続人全員が参加して話し合いを行うことが義務づけられていますが、不在者財産管理人がいれば、行方のわからない相続人の代理人として協議に参加し、遺産相続の方法を決定することが可能になります。

なお、行方が分からないまま7年以上の時間が経過している場合は、当該相続人の失踪宣告を申し立てるという方法もあります。失踪宣告の申し立てが受理されると、その人は死亡したとみなされ、相続権を失います。

【関連記事】失踪宣告とは?行方不明者の相続・相続人が失踪者|必要手続きを解説

2-2 相続割合

相続割合は相続人の身分や、他に相続する人の身分によって異なります。一般的には法律で定められた法定相続分をもとに相続することになります。

相続人ごとの相続割合をみていきましょう。

①配偶者

配偶者の法定相続分は、自身以外の相続人の身分により、以下のように定められています。[注2]

|

子と配偶者 |

2分の1 |

子と遺産分割する場合は同等、直系尊属や兄弟姉妹と分ける場合は配偶者がより多く遺産を受け取ることになります。

[注2]国税庁「民法の相続制度の概要~相続税法を理解するために~」

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/31/12.pdf

②配偶者以外の相続人

配偶者以外の相続人の法定相続分は、身分ごとに以下のように定められています。[注2]

|

直系尊属と配偶者 |

3分の1 |

|

兄弟姉妹と配偶者 |

4分の1 |

子や同じ親等の直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合は、それぞれの法定相続分を人数分で均等に分けることになります。

【関連記事】遺産相続での兄弟の割合とは?相続できるケースやトラブルを詳しく解説

たとえば、1,000万円の財産を2人の子と配偶者で分ける場合、配偶者は2分の1の500万円、子は500万円を2人分で除した250万円をそれぞれ相続することになります。

なお、兄弟姉妹に関しては、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

代襲相続人の相続分は、原則としてもとの相続人の相続分率と同等になります。仮に代襲相続人が複数いる場合は、もとの相続人が相続するはずだった相続分を人数分に分けて相続します。

③相続人全員で合意すれば相続割合と異なる相続可能

法定相続分とは、国が相続分率の目安として定めたものです。そのため、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で財産を分割することも可能です。

この話し合いを遺産分割協議と言い、相続人全員の参加が義務付けられています。

3 死亡事故の賠償金と税金

心身に加えられた損害または突発的な事故により資産に加えられた損害に対する賠償金は非課税所得扱いになると定められています。[注3]

そのため、死亡事故の賠償金を遺族の方が受け取っても、所得税は課せられません。

また、被害者に対する賠償金は本人の所得扱いとなり、相続の対象となりますが、前述した非課税規定により、相続税もかからない仕組みになっています。

[注3]国税庁「No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1705.htm

4 まとめ:死亡事故は弁護士へ相談しましょう!

死亡事故によって生じた賠償金は、遺族の方が相続分として受け取ることになり、相続人は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹で、配偶者は必ず相続人となります。

その他の人は相続順位に基づき、優先度の高い順から相続人となります。

相続分率は相続人の身分や、同じ身分の人の数によって変わります。

このように、死亡事故の相続には複雑なルールがありますので、賠償金の相続についてわからないことや悩み事がある場合は、法律のプロである弁護士に相談することをおすすめします。

死亡事故の賠償金は遺族の将来の生活にも直結する非常に重要な問題です。ぜひ弁護士へのご相談・ご依頼をご検討ください。

【関連記事】死亡事故の賠償金はいくら|死亡賠償金の相場と増額方法を弁護士が解説

【関連記事】交通事故を弁護士へ相談するベストのタイミングは?

![]()

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。

全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。

ご予約

ご予約