自筆の遺言は開封前に検認が必要!必要書類や注意点・手続きの流れを手順で解説

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

![]()

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

使途不明金や不動産の評価等の専門的な遺産調査や、交渉・裁判に力を入れて取り組んでいます。

相続の法律・裁判情報について、最高品質の情報発信を行っています。

ご相談をご希望の方は無料相談をお気軽にご利用ください。

故人が自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)は、その存在を知っているものである場合と、存在を知らずに遺品のなかから見つかる場合があります。

いずれの場合にも自筆の遺言書がある場合には原則、未開封の状態で家庭裁判所で「検認」手続きを行う必要があります。

検認へ出すべき期限としては「遅滞なく」と定められているため、見つけた時点からなるべく早く家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。

今回は、自筆の遺言書がある場合に必要となる「検認」とは何なのかから、家庭裁判所へ検認に出す際の必要書類、検認の流れを、相続に詳しい弁護士が解説します。

1 自筆の遺言書の検認とは?相続に必須の手続きです

自筆証書遺言とは、法律で定められた形式に従い、遺言者が自筆で作成した遺言のことをいいます。

【関連記事】遺言書の書き方~自筆で書く自筆証書遺言のポイントと注意点を弁護士が解説

自筆証書遺言は、公正証書遺言とは異なり、相続開始後、家庭裁判所で「検認」手続きを行う必要があります。

【関連記事】遺言書は家庭裁判所で検認が必要!正しい開封のしかたと手順について

検認とは、家庭裁判所において遺言書の状態を確認し、偽装など第三者による手が加わらないようにするために必要とされる公的な手続きです。

▼遺言書を検認する目的

・遺言書の形状の確認

・加除訂正の状態の確認

・遺言書の内容の明確化

・偽造や変造の防止

・日付や署名の確認

・相続人全員へ遺言書の存在と内容の通知

ただし、遺言書の効力を確認するものではないため、遺言書自体が有効であるのか・無効になるのかを確認することはできません。つまり、遺言書の形式条件が間違っている場合などには、検認を受けた遺言書でも無効になることがあります。

もし「遺言書を無効にしたい」などの意思がある場合には別途で、遺言無効確認の訴えなど裁判上の手続きが必要になります。

【関連記事】遺言者が認知症なら遺言書は無効?有効?弁護士が徹底解説!

【関連記事】遺言書が偽造されたらどうすればいい?疑った際の法的手続きから防止策まで弁護士が解説

1-1 【注意】遺言書は検認まで開封NG!

封印がある遺言書の場合、保管者や発見者が勝手に開封することは許されていません。

もし検認に出す前に開封してしまった場合には、5万円以下の過料(行政上の罰則)が課せられる可能性があります。

開封してしまったからといって遺言書が無効になるわけではありませんが、必ず遺言書には手を加えずに、そのままの状態で家庭裁判所で検認手続きを受けましょう。

1-2 【遺言書を検認】持参先の家庭裁判所はどこ?

遺言書を保管していた人、あるいは遺言書を発見した人は、遺言書を家庭裁判所へ持参することになります。

どこの家庭裁判所へ持っていけばよいかというと、遺言者(亡くなったかた)が最後(亡くなったとき)の住所地を管轄する家庭裁判所です。該当住所は「除住民票」や「戸籍の附票の除票」などに記載されているので、確認してみてください。

2 遺言書の検認が必要なケース・不要なケースとは?

自筆で書かれた遺言は家庭裁判所での検認が必要とご説明してきましたが、形式によっては遺言書の検認が不要になるケースがあります。

まず、遺言書の形式としては、3つの種類があります。

①公正証書遺言

②自筆証書遺言

③秘密証書遺言

上記のなかで遺言書の検認が不要なケースは2つあります。

▼検認が不要な遺言書

①公正証書遺言

②自筆証書遺言書のうち、保管制度を利用していたもの

反対に言うと、②の「自筆証書遺言」(保管制度を利用していないもの)と③の「秘密証書遺言」の場合には、検認が必要です。

3つの種類の遺言書それぞれについて、特徴や条件をお伝えしていきます。

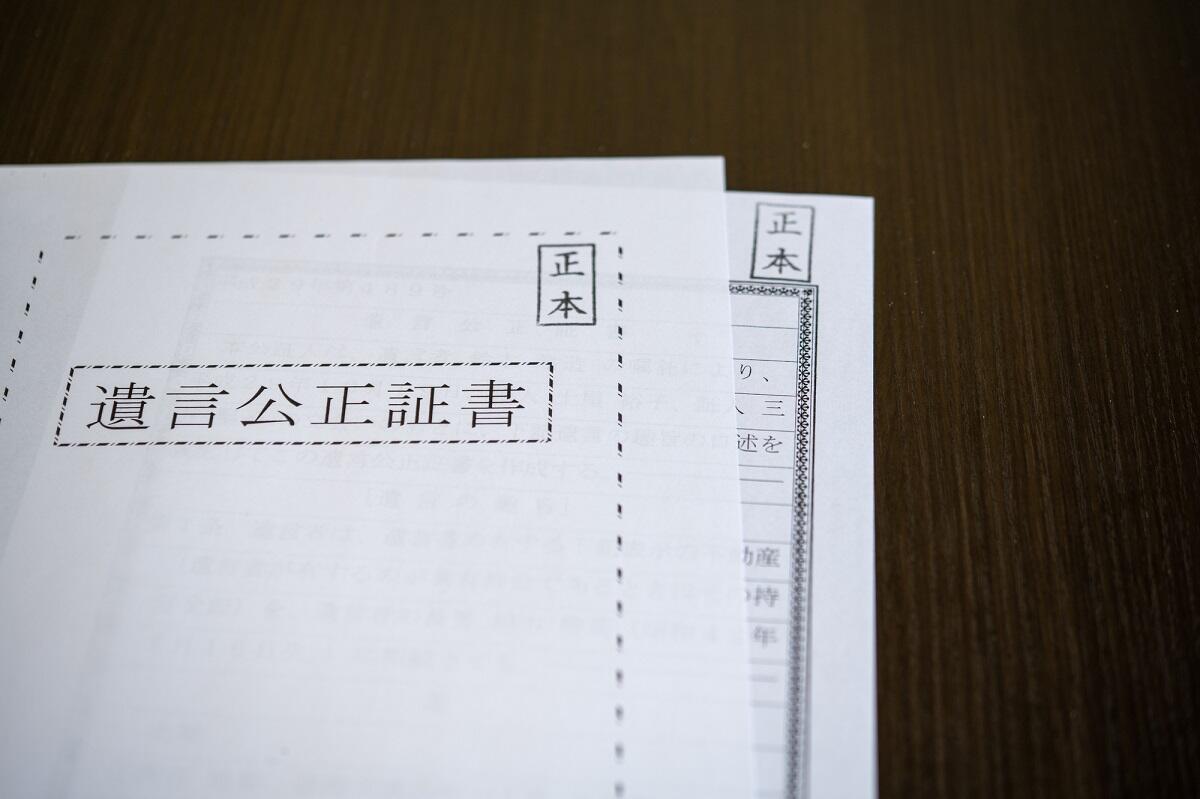

2-1 公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、公証人が作成する遺言で、2名の証人の立ち合いの下、作成される遺言をいいます。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。

公正証書遺言の特徴をまとめると、下記の通りになります。

・検認:不要

・記載する人:公証人

・形式:不備の心配なし

・改ざん:不可能

・秘密性:公証人と証人に遺言内容が知られる

【関連記事】公正証書遺言の作成に必要な書類は?費用やメリットをわかりやすく解説!

「遺言公正証書」は検認を受ける必要がありません。

2-2 自筆証書遺言

自筆証書遺言の特徴は、下記の通りです。

・検認:必要(不要になるケースあり)

・記載する人:遺言者が自書で行う

・形式:法律で定められた形式を守らない・不備がある場合、無効になる可能性あり

・改ざん:可能性あり

・秘密性:内容は本人だけの秘密にすることが可能

「自筆証書遺言」は、遺言者本人が全文自筆で書く必要があります。本人ではない人による代筆や、パソコンで書くことが認められていない遺言書です。

✔️自筆証書遺言の保管制度とは?

法務局に預かってもらう「保管制度」を利用している場合に限り、2020年7月10日からは検認が不要になりました。法務大臣が指定する法務局でだけ実施されており、遺言者本人が亡くなる前に保管の申請をしなくてはいけません。

法務局での保管をする場合には、必ず本人が申請をする必要があり、代理人による申請は不可能です。保管をしていることを証明する「遺言書情報証明書」が交付されている場合には、偽装や不正の可能性はないとして、検認が不要になります。

ただし形式に不備があった場合には無効になる可能性があるという点は、保管制度を利用していない場合と変わりません。

2-3 秘密証書遺言

遺言者が自分で執筆、あるいはパソコンによって遺言書を執筆し、法律で定める要件を満たしたものが「秘密証書遺言」です。

特徴は下記の通りです。

・検認:必要

・記載する人:遺言者本人の自書/パソコン可

・形式:不備により無効になる可能性あり

・改ざん:不可能

・秘密性:公証人と証人に遺言の存在のみ知られる

【関連記事】秘密証書遺言とは?作成方法からメリット・デメリットを弁護士が解説

遺言書の存在を公証人と証人以外に誰にも知られることなく、内容は誰にも知られず秘密にすることができるのが「秘密証書遺言」の特徴です。

遺言者がなくなったときに、開封せずにそのまま検認に持っていく必要があるため、改造や改ざんリスクはありません。

【合わせて読みたい:秘密証書遺言とは?作成方法からメリット・デメリットを弁護士が解説】

遺言者が生存しているあいだには遺言者以外が遺言書の内容を閲覧することはできず、秘密性が高いです。公証人と証人が関係していた場合にも執筆と保管は遺言者自身でしなくてはいけないことから、形式の要件を満たしていない可能性があるため、検認が必要になります。

なお、死後の開封時に形式の不備が発覚した場合には、無効になってしまう可能性があります。

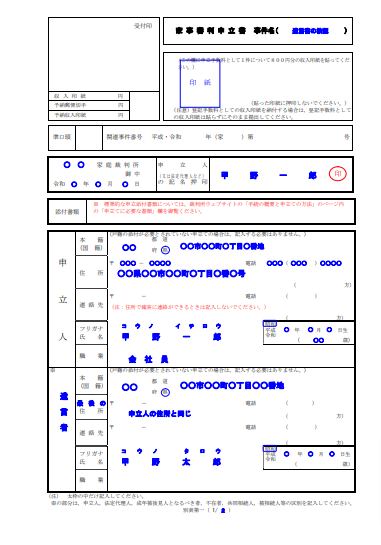

3 【遺言書の検認】必要書類とは?

(申立書の記載例。出典 家庭裁判所ホームページ)

「遺言書情報証明書」が見つからない場合の「自筆遺言書」や「秘密証書遺言」が見つかった場合には、遺言書の検認が必要です。

検認にあたり家庭裁判所へ、下記の書類を提出することになります。

①遺言書

②遺言書の検認の申立書

③遺言者の出生時から死亡時まですべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

④申立人や相続人全員の戸籍謄本

⑤申立書に押印した印鑑

⑥遺言書のコピー(遺言書が封印されていない場合)

遺言者や相続人全員の戸籍謄本が必要なるため、手間はかかりますが準備することになります。

戸籍謄本の取得方法は、本籍地の市区町村役場で発行してもらうことが可能です。遺言者の戸籍謄本については、出生から死亡までつながっているものを用意しなくてはいけません。もし本拠地が移動している場合には、遠い場所にある市区町村役場からも戸籍謄本を発行してもらわなくてはいけない可能性もあります。

3-1 遺言書の検認にかかる費用とは?

遺言書の検認には、申立にあたり費用がかかります。

・収入印紙800円(遺言書1通あたり)

・切手代(裁判所との連絡に必要なことあり)

収入印紙は「遺言書の検認の申立書」に貼り付ける必要があります。

裁判所にて収入印紙を購入することもできるので、持参しなくても問題ありません。

また切手代は、裁判所から相続人へ通知をする際に必要になるため、相続人の数にあわせて切手を用意する必要があります。

4 【遺言書の検認】手続きの流れを手順で解説

検認は、書類を家庭裁判所に申立書を持参した日におこなわれるわけではありません。

家庭裁判所と決めた日程に検認をおこない、「検認済証明書」とともに遺言書を受け取るまでが検認の流れとなりますが、すべてで1ヶ月ほどかかることが多いです。

検認の流れは、下記の通りです。

①必要書類の準備

②申立書を家庭裁判所へ提出

③検認期日を通知

④検認期日に検認実施

⑤検認済証明書を請求

それぞれのステップごとに、ポイントをお伝えしていきます。

4-1 必要書類の準備

上記でご紹介した必要書類を集め、申立書へ必要事項を記載します。

申立にあたり相続関係がわかる戸籍謄本一式を用意する必要があり、収集するには時間がかかるケースも珍しくありません。また、申立書には相続人の住所を記載しなくてはいけないため、もしわからない場合には連絡をするなど、調べておく必要があります。

4-2 申立書を家庭裁判所へ提出

申立時に必要な書類は、下記の通りです。

・申立書

・亡くなった人と相続人の戸籍謄本

・収入印紙

・郵便切手

・遺言書のコピー

申立書とあわせて必要書類が揃ったら、家庭裁判所へ提出しましょう。直接持参する、あるいは郵送することも可能です。

なお、申立書には遺言書1枚あたり800円の収入印紙の費用も必要になるのでお忘れなく。

遺言書のコピーについては必須ではありませんが、封印されていなければ内容を、封印されていれば封筒のコピーをして送付しておくことをおすすめします。

申立てにあたり、家庭裁判所から検認の期日について日程を調整します。申立人が検認に出席できる日程を伝えることで、調整完了です。

4-3 検認期日を通知

検認期日が決まると、家庭裁判所から相続人に対して連絡が入ります。

検認に必ず出席しなくてはいけないのは申立人だけで、他の相続人については出席するかどうかを選ぶことができます。

検認期日を知った結果、必ず参加をしなくてはいけないのは申立人だけなので、他の相続人が出席しなくても検認は実行されます。

なお、検認期日は遺言の有効、無効を判断する場ではありません。あくまでも遺言の存在、内容を裁判所で確認・記録する手続きとなります。

4-4 検認期日に検認実施

検認期日には、下記のものを忘れずに持参して、検認に立ち会います。

・遺言書の原本

・印鑑(申立書に押印したもの)

・収入印紙(150円分)

出席している申立人や相続人の前で遺言書を開封し、裁判官が遺言書を検認します。

4-5 検認済証明書を請求

検認が終わったら、「検認済証明書」を申請します。

なお、検認済証明書の申請には、一通につき収入印紙150円が必要が必要です。遺言書に検認済証明書がつけられて、一緒に手元に戻ってきます。

5 まとめ:自筆の遺言の検認は必須!家庭裁判所へ持参

自筆の遺言書が見つかった場合、基本的に検認は必須です。

検認する前に封筒を開けてしまうと過料(行政上の罰則)の対象となってしまいます。自筆証書遺言を見つけたら必ず見つかった状態のまま手をつけずに、検認に出しましょう。

検認手続きの不明点や必要書類の収集などで困ったことがあれば、相続の専門家である弁護士へ気軽に相談してみましょう。

![]()

使途不明金や不動産の評価等の専門的な遺産調査や、交渉・裁判に力を入れて取り組んでいます。

相続の法律・裁判情報について、最高品質の情報発信を行っています。

ご相談をご希望の方は無料相談をお気軽にご利用ください。

ご予約

ご予約