代襲相続とは?相続の範囲やできるできない、トラブルまで詳しく解説

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

![]()

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

使途不明金や不動産の評価等の専門的な遺産調査や、交渉・裁判に力を入れて取り組んでいます。

相続の法律・裁判情報について、最高品質の情報発信を行っています。

ご相談をご希望の方は無料相談をお気軽にご利用ください。

「父親はすでに亡くなっているけれど、祖父の遺産は自分が相続できるの?」

「親族から代襲相続人になったと言われたけど、どういうこと?」

などとお悩みではありませんか。

代襲相続とは、相続人が死亡しているなどの理由で相続権を失った際に、相続人の子どもが被相続人の遺産を相続することです。

しかし代襲相続のしくみは複雑な部分も多く、トラブルに発展することも多いです。

この記事では、代襲相続がどのような相続方法なのか、また誰が相続できて誰ができないのか、そしてどんなトラブルがあるのかまで弁護士が詳しく解説します。

1 代襲相続とは相続人の子が代わりに相続すること

代襲相続とは、相続人が亡くなったなどの理由から相続権を失ったときに、相続人の子どもが代わりに遺産を相続することです。

相続人の定義や、相続の順番や代襲相続のしくみは、複雑なところがあります。

はじめに、法定相続人の順位について確認しておきましょう。

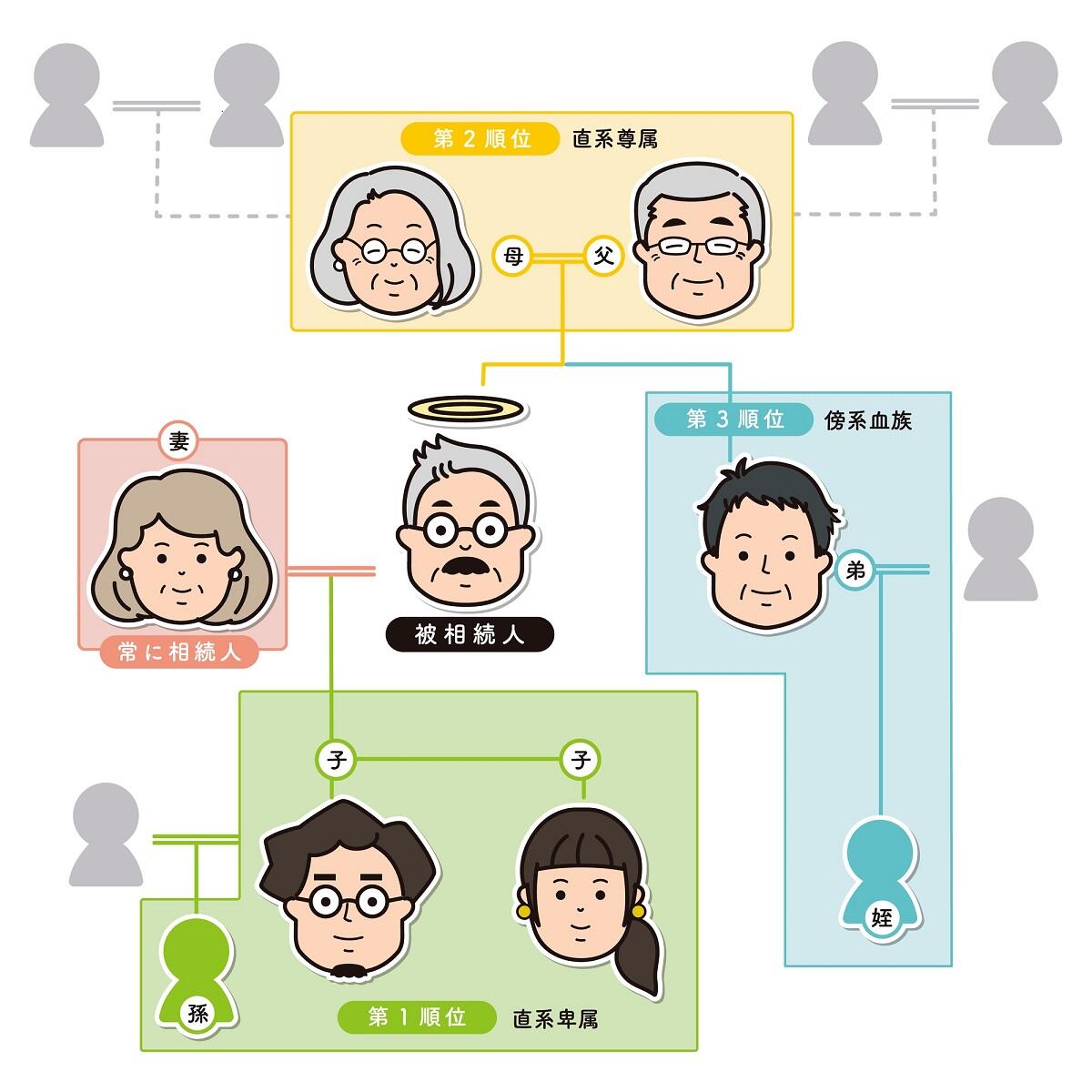

亡くなった人との関係性から法定相続人になれる人は民法で決まっています。

相続順位の高い人から順番に、優先して相続人となるのです。

順位の高い順から紹介しましょう。

まず、配偶者は必ず相続人となるため、順位はありません。

それ以降は、第1順位から順位が決まっています。

相続順位が第1順位の人がいれば、第2、第3順位の人は相続人にはなれません。

そして第1、2順位の人がいない場合に、はじめて第3順位の人が相続人となるのです。

代襲相続については、第1順位では孫などの直系卑属、第3順位では甥や姪となります。

【法定相続順位と相続人】

|

相続順位 |

相続人に該当する人 |

|

必ず相続人となり順位はなし |

配偶者 |

|

第1順位 |

子および代襲相続人(孫などの直系卑属) |

|

第2順位 |

両親や祖父母などの直系尊属 |

|

第3順位 |

兄弟および代襲相続人(兄弟の子) |

|

【注】

|

1-1 代襲相続が起こる原因とは

代襲相続が起こる原因は、次のような3つのケースがあります。

- 相続人が死亡している場合

- 相続欠格事由に該当する

- 相続廃除される

それぞれ順に解説しましょう。

①相続人が先に死亡している場合

代襲相続の起こる原因の1つ目にあげられるのは、被相続人よりも相続人が先に死亡している場合です。

本来であれば相続を受けるべき人がすでに亡くなってしまっているため、実際には相続ができません。

この場合には、代襲相続となります。

②相続欠格事由に該当する

2つ目の原因は、相続人が相続欠格事由に該当する場合です。

こちらは聞き慣れない言葉であり、あまり一般的ではありませんが、実際には民法で定められています。

殺人や遺言書に悪意をもって手を加えるなどの非行をした相続人に対して、相続権をはく奪するものです。

相続欠格事由には、以下の5つが民法で定められています。

- 被相続人を死亡させたなどの場合

- 被相続人の殺害を告発しなかったなどの場合

- 遺言書の取消や変更を妨げたなどの場合

- 遺言書を取消や変更させたなどの場合

- 遺言書を偽造したり隠したりしたなどの場合

【関連記事】相続欠格となる5つの事由~その効果や手続き、相続廃除との違いについて

③相続廃除される

3つ目は、相続人が相続廃除されることです。

相続廃除とは、相続人が被相続人に虐待や侮辱などをしたために、家庭裁判所へ申し立て相続人の相続権を奪うことです。

具体的には親に対して、長い間暴力を振るったり、親の金を使い込んだりと、目に余る非行や悪行などがこれにあたります。

条件を満たすことで、相続人の相続権をはく奪が可能です。

【関連記事】相続人廃除の制度とは?相続させない遺産管理の方法を弁護士が解説!

1-2 子が相続人のときは孫が代襲相続人

相続する立場にある子どもがすでに死亡している場合には、孫が代襲相続人になります。

[父親・A]が亡くなった場合を見てみましょう。

相続人となるのは配偶者である[母親・B]と、子どもである[長男・D]と[長女・E]です。

長男Dも長女Eもその時点で生きていれば、ごく一般的な相続のスタイルとなります。

とくにトラブルもなく相続ができるはずです。

しかし、[長男・D]が被相続人である[父親・A]よりも先に亡くなっていることもあります。

そうなるとDは相続人となれないので、Dの子ども[孫のF]が代襲相続人となるのです。

1-3 兄弟が相続人のときは甥や姪が代襲相続人になる

相続人である兄弟がすでに死亡しているときは、甥や姪が代襲相続人になります。

被相続人である[長男・C]が亡くなったケースです。

Cには、配偶者や子どもがおらず、直系尊属である両親や祖父母などもすでに死亡しています。

この場合、Cの兄弟である[次男・D]と[三男・E]が相続人の立場です。

しかしこの時点で、三男のEがすでに死亡しているケースでは、EはCの相続人となれません。

そのためEの子どもで、Cの甥や姪にあたる[甥・G]と[姪・H]が代襲相続人となります。

2 代襲相続は永遠に続く?

代襲相続は、ずっと続く場合とそうでない場合があります。

考えられるケースは、以下の2つです。

- 子や孫などの直系卑属が相続人のケース

- 兄弟が相続人のケース

それぞれ、ケースごとに解説しましょう。

2-1 子や孫などの直系卑属が相続人のときは何代でも続く

直系卑属(子や孫など)が相続人のときは、代襲相続は何代までも続きます。

下図の【例1】は、相続人が死亡しており、子どもが代襲相続人です。

そして【例2】【例3】のように、相続人の子どもが死亡して、孫や曾孫が代襲相続することを再代襲相続といいます。この孫や曾孫のことを再代襲相続人とよぶのです。

こうして、相続人の子どもが代襲相続人になった場合は、孫、曾孫と何代でもずっと代襲相続は続きます。

2-2 兄弟が相続人のときは一代しか続かない

前項のケースは、兄弟にはあてはまらず、再代襲相続はできないため、一代限りです。

兄弟が相続人のときに、兄弟が亡くなっていた場合には、兄弟の子どもである甥や姪が代襲相続人となります。

この場合には前述のケースとは違い、甥や姪などの代襲相続人が亡くなったとしても、その子どもが再代襲相続人にはなれません。

兄弟が相続人のときは、一代しか代襲相続は続かないのです。

3 代襲相続できない場合

代襲相続できない場合は、おもに下記のようなケースがあります。

- 相続人が遺産相続を放棄したとき

- 代襲相続人になった甥姪が死亡していたとき

- 配偶者や直系尊属は代襲相続できない

順に解説しましょう。

3-1 相続人が遺産相続を放棄したとき

相続人が相続放棄したときには、代襲相続できません。

遺産相続を放棄すると、はじめから相続人ではなかったことになるからです。

被相続人が多額の借金を残して死亡したときにも、相続人が遺産相続を放棄していれば代襲相続がされないので、自分の子どもに借金を受け継がせる心配はなくなります。

【関連記事】相続放棄の費用|一度きりの手続きは安心の弁護士へ依頼しましょう

3-2 代襲相続人になった甥や姪が死亡していたとき

代襲相続人である甥や姪が、相続の時点ですでに死亡していたときには、代襲相続はできません。

前述のとおり、兄弟が相続人のときは、その代だけで代襲相続は終わりとなるからです。

3-3 配偶者や直系尊属は代襲相続できない

代襲相続できるのは、相続人である子どもまたは兄弟が先に死亡している場合です。

配偶者や直系尊属は、代襲相続とは関係ありません。

[父親・A]が亡くなり被相続人となったケースを見てみましょう。

ふつうであれば、[母親・B]と[長男・C]が相続人です。

しかし下図のケースでは、母親も長男もすでに死亡していることから代襲相続が起こり、代襲相続人は[孫・E]となります。

このときに、[長男・C]の配偶者である[妻・D]は、代襲相続はできません。

4 代襲相続でトラブルになりやすいケースとは?

相続はトラブルになることが多いですが、代襲相続の場合はいっそうトラブルがおこりがちです。

代襲相続のトラブルになりやすいケースには、以下のような場合があります。

- 相続人と代襲相続人の関係がうすいとき

- 代襲相続人が親族の事情を考慮せずに権利を主張するとき

- 相続人が代襲相続人に相続財産を開示しないとき

- 代襲相続人が遺産分割協議に協力しないとき

順に解説しましょう。

4-1 相続人と代襲相続人の関係が疎遠なとき

相続人と代襲相続人との関係がうすいときは、うまくコミュニケーションがとれなかったり連絡しても無視されたりして意見が合わずに、もめる可能性があります。

さらに、代襲相続人とまったく付き合いがなく、どこに住んでいるのかさえわからないケースもあるでしょう。

この場合、代襲相続人の居場所を探すことから始まるので、非常に手間がかかります。

【関連記事】相続人が行方不明で連絡取れない!相続が進まないときの対処法とは?

遺産相続の手続きには期限が決められていることも多いです。とくに相続税の手続きは、遅れると追徴課税されます。

代襲相続人と連絡をとらずに進めることはできないため、相続の手続きが滞ってしまい、大きなトラブルとなってしまうのです。

4-2 代襲相続人が親族の事情を考慮せずに権利を主張するとき

親族によっては、特定の相続人に本来の法定相続分よりも多めの遺産を相続させようとすることがあります。

介護を担ってくれたり、同居して日常生活の世話をやいてくれたりしたためなどの理由がある場合です。

【関連記事】介護をした人が相続で受け取れる「寄与分」とは?条件や種類を詳しく解説

また、長男に実家などの不動産を相続させるケースもあるでしょう。

しかし、これらの事情を理解していない代襲相続人が了承せずに、意見が対立しトラブルとなる場合もあります。

4-3 相続人が代襲相続人に相続財産を公開しない、使い込んでいるとき

相続人が、代襲相続人に相続財産を公開しないことがあります。

これは、代襲相続人に遺産放棄を求めたり、不利な条件で相続させたりするためです。

相続人の中には被相続人や他の相続人と交流のなかった代襲相続人に、遺産を相続させたくないと考える人もいるでしょう。

代襲相続人は、もともと相続財産の内容をほとんど把握していないことも多々あり、遺産相続の話し合いが不利にすすめられることもあります。

そのため、代襲相続人が納得せずにトラブルとなるのです。

【関連記事】遺産相続トラブルの兄弟間における事例7選|予防や解決策も詳しく解説

【関連記事】遺産相続での兄弟の割合とは?相続できるケースやトラブルを詳しく解説

4-4 代襲相続人が遺産分割協議に協力しないとき

代襲相続人が遺産分割協議に協力しないときも、トラブルになりがちです。

遺産分割協議とは、法定相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと。

遺産分割協議は、相続人全員が納得し合意しなければなりません。

協議のやり方に決まりはないので、全員が集まって話し合う必要はありません。

遠方であったり体調不良だったりの理由で出席できなくても、メールや電話での参加も可能です。

しかし代襲相続人がまったく遺産分割協議に協力しなければ、遺産相続の話し合いすら進まずトラブルになります。

【関連記事】遺産分割調停に必要な費用とは?相場・手続き方法を解説

5 代襲相続についてよくあるQ&A

代襲相続についてよくある疑問を集めてみました。

5-1 代襲相続人にも遺留分があるのか?

代襲相続には、遺留分がある場合とない場合があります。

遺留分とは、兄弟以外の相続人に認められた「相続できる財産の最低補償額」のこと。

兄弟に遺留分がないのは、被相続人との関係が薄く生計も別のことが多いからと言われています。

兄弟の収入で生活している人はほとんどいませんよね。もともと遺留分がない兄弟の子どもである甥や姪には、遺留分がありません。

【関連記事】遺留分は兄弟にはない|その理由と遺留分なしでも財産を相続する方法

しかし子どもの子である孫、曾孫などには遺留分があるのです。

【関連記事】遺留分の計算方法とは?権利者の範囲や遺留分侵害の対処法も詳しく解説

もし遺言書が遺留分を侵害していた場合、孫や曾孫などは遺留分の請求ができます。

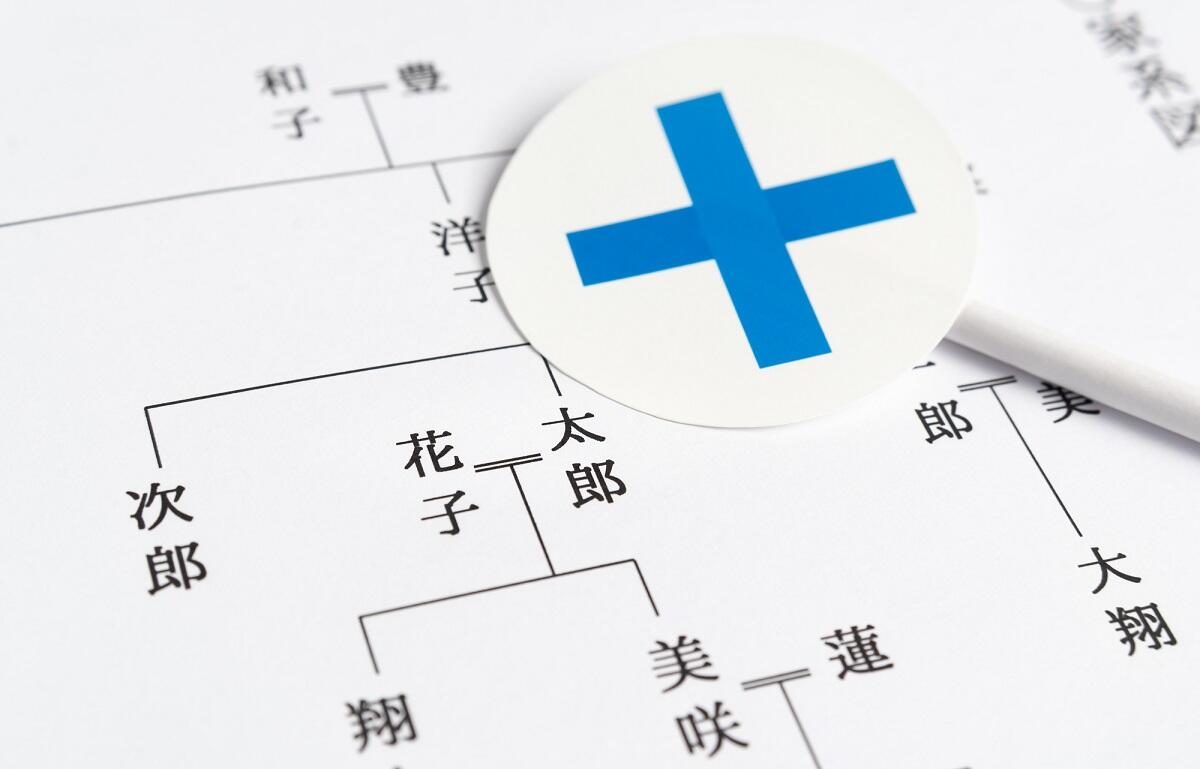

5-2 被相続人が養子縁組をしていたらどうなる?

養子の子どもが、養子縁組前に生まれていれば、被相続人の直系卑属ではないので代襲相続はできません。【例1】

養子の子どもが、養子縁組後に生まれていれば、被相続人の直系卑属になるため代襲相続ができます。【例2】

このように養子の子どもが代襲相続できるかどうかは、生まれた日によって決まります。

養子の子どもが複数いた場合も、生まれた日により代襲相続できたりできなかったりするのです。

被相続人が養子縁組前に生まれた子どもにも財産を残したいときは、遺言書を書いたり養子の子と養子縁組したり、また生前贈与するなどの方法があります。

【関連記事】遺言書の書き方~自筆で書く自筆証書遺言のポイントと注意点を弁護士が解説

【関連記事】遺言執行者を弁護士にするメリットは?役割や選任の方法について弁護士が解説

【関連記事】養子縁組の相続|メリット・デメリットを弁護士が徹底解説!

5-3 代襲相続人の相続割合はどれくらいか?

代襲相続人の相続割合は、死亡した相続人の相続割合と同じです。多くなったり、少なくなったりはしません。

もし代襲相続人が1人でなければ、引き継いだ相続分を分割します。

代襲相続人が2人なら、引き継いだ相続分の1/2、3人なら1/3となるのです。

【例1】では、被相続人の[父親・A]が死亡し、配偶者である[母親・B]と[長男・D][長女・E]で相続します。

この場合の相続割合は、母親が1/2で子も1/2となります。

子どもが2人いるので1/2を2人で分け、長男と長女が1/4ずつです。

[長男・D]がすでに死亡しており[孫・F]が代襲相続するため、長男と同じ割合の1/4を相続します。

次に【例2】では、被相続人の[長男・C]に配偶者や子どもがなく、直系尊属である両親や祖父母なども亡くなっています。

この場合、相続人は[長男・C]の兄弟です。つまり[次男・D]と[三男・E]が1/2ずつ相続することになります。しかし、[三男・E]がすでに死亡しているので[甥・F]が代襲相続します。

[甥・F]の相続割合は、三男と同じ1/2です。

もし[三男・E]の子どもが、1人ではないときは、相続割合1/2を子どもの数で分けることになります。

6 複雑な代襲相続のトラブル回避には早めに弁護士へ相談を

これまで解説したように、代襲相続はとても複雑なしくみになっています。そのため相続時のトラブルも、通常の相続よりも増えることが多いでしょう。

そのうえある日突然代襲相続人になったと言われても、どうしてよいか困ってしまいます。

もともと「相続」は「争続」とも言われるくらい、もめごとが多いものです。誰しもできればトラブルを回避して、相続後も平穏に暮らしたいでしょう。

トラブルなく円滑に代襲相続の手続きを進めるためには、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

![]()

使途不明金や不動産の評価等の専門的な遺産調査や、交渉・裁判に力を入れて取り組んでいます。

相続の法律・裁判情報について、最高品質の情報発信を行っています。

ご相談をご希望の方は無料相談をお気軽にご利用ください。

ご予約

ご予約